习近平15岁遭“四人帮”疯狂迫害:多次关押审查

作者:习远平

1968年,习近平15岁,因父亲问题的牵连,被有关部门多次关押审查,出来时,身体非常虚弱,全身都是虱子。习近平到关中富平老家大姑家里休息很长时间,大姑一天一碗鲜羊奶喂着,他才慢慢调养好。

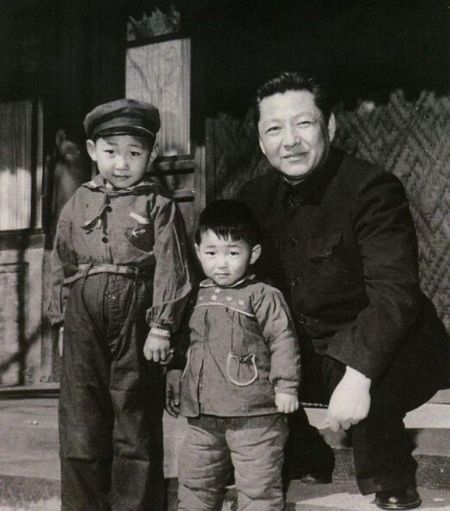

习仲勋(右)和童年的习近平(左)、习远平(中)。

习仲勋(右)和童年的习近平(左)、习远平(中)。作者:习远平

父亲走了11年了。今年10月15日,是他老人家的百年诞辰。

作为他最小的儿子,站在他的墓前,对着他的雕像,我想说些什么呢?我能说些什么呢?他老人家走过的这百年,是中国扭转乾坤、翻覆天地的百年。这百年的中国历史太丰富了,他的人生历程也太丰富了,我看不尽,听不够,也享用不完。我只能在我的思念中寻找,寻找他老人家在我一生中留下最深烙印的东西。

少儿时,父亲就教育我们说:对人,要做“雪中送炭”的事情。他还不止一次写给孩子们:“雪中送炭惟吾愿。”“雪中送炭”的待人情怀不但贯穿了他自己的一生,也从小给我们子女树立了一生待人的准则。纵观父亲一生,在党内生活非正常期间,历经冤屈、坎坷、磨难,却从来无怨无悔、顾全大局,一生都在“雪中送炭”。该谦让的,他谦让了;该忍耐的,他忍耐了;该承担的,他承担了;该挺身而出时,他都挺身而出了。他由衷地说:“我这个人呀,一辈子没整过人。”人所共知,在党成长的漫长岁月中,无论是在“左”的或“右”的错误发生时,“没整过人”,就是在人一生最艰难的时刻帮了人。在那些蒙冤岁月里,父亲对污蔑不实的所谓“问题”,能揽过来的就坚决揽过来,宁可一个人承担责任,也绝不牵连他人。他说:“我身上的芝麻,放在别人身上就是西瓜;别人身上的西瓜,放在我身上就是芝麻。”许多人听了这话落泪。“没整过人”应该是他老人家一生中做过的最重要的“雪中送炭”的事情。

小学课本里有一篇《孔融让梨》的故事,一字一句我记得特别清楚,那是父亲从小对我——他这个小儿子的特别家训。父亲不止一次拿着课本,给我念这一课,拉住我的手,给我讲这一课。谦让,是父亲教给我最重要的人生课程之一。在家,谦让父母,谦让兄弟姐妹;在外,谦让长辈,谦让同学同事;谦让荣誉、谦让利益、谦让值得谦让的一切。谦让,既意味着自己对个人荣誉、利益、所得的放弃,也意味着自我人格的升华。我感谢父亲,走入社会以后,我终于明白,父亲让我从小养就的谦让习惯,在面临复杂社会关系,处理个人与他人、个人与集体、家庭与国家利益时,获益良多。不仅使复杂关系、棘手难题的处理容易获得公平、公正的结果,同时容易赢得群众的普遍认同和普遍尊重。

在我心目中,父亲是了不起的英雄。13岁上初中时,父亲就因参加进步活动,进了国民党陕西省监狱。1962年,他因小说《刘志丹》遭遇康生诬陷,蒙受不白之冤16年,其中“文革”冤狱7年半。“文革”期间,家人包括我们这些孩子无法探望他。当时,社会上传说很多:有说他提着花岗岩的脑袋去见马克思了;有说他一次批斗以后重病而死了;还有说他自杀了,或失踪了,众说纷纭,杳无音信。我们一家人心上阴云笼罩:父亲可能早已走了,早已不在人世了。

直到1972年,我们一家人利用春节千辛万苦聚首北京,打听到罗瑞卿伯伯的孩子们通过给周总理写信的方式与罗伯伯重逢相见,全家人才重又燃起希望,一起商量说:我们也给周总理写信。给总理的信发出时间不长,国务院机关事务管理局来人了,其中两位还是父亲担任国务院副总理时候的老人。来人传达总理的批示说:你们的父亲还健在,不久会安排与家人见面。我们既兴奋又激动,相约见到父亲时,谁都不许哭,不让父亲担心。

1962年,父亲蒙冤时,我才6岁,离开父亲时,我才9岁。在我心里,父亲早已是一个遥远的、可思而不可见的梦。梦里的父亲一头乌发、身材伟岸,既威严又慈祥,可当他一旦走近,我扑过去要抱住他时,他却消失了。7年后,得知他还在人世,我悲喜交集,见父亲的前夜,竟一夜无眠,浮想联翩:父亲的形象一次又一次被我重新描摹,父亲见我的第一句话一次又一次被我反复猜测……

见到父亲时,我震撼了。父亲与我幼小心灵中的父亲形象已截然不同:一头乌发已然不见,瘦了,苍老了,两鬓斑白。他凝视着我们,一句话也说不出来。可谁都没想到,父亲与全家人相互打量着,见到我时,他问的第一句话竟然是:“你是近平还是远平?”听到他这样问我,大家都哭了,父亲的泪水也夺眶而出。他一面擦着眼泪一面说:“我高兴!这是我高兴的眼泪!”唐朝诗人贺知章有诗云:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”7年生离,我识父而父不识我,真是彻底颠覆了诗人的语境。一家人最大的欣慰是父亲依然健在。与父亲团聚,长相厮守,是此刻全家人唯一的期盼。一家人感到最振奋的是:虽然岁月无情,但父亲依然是一派壮心不已的气概,我们放心了。

只是,我们心里都有一个疑团:这么多年,没人探望,没人说话,远离亲人,与世隔绝,“他是怎么熬过来的?”后来,听他慢慢谈起往事,我们才知道,对父亲那些沉重岁月的表述,用“熬过来”这个说法是个天大的谬误。

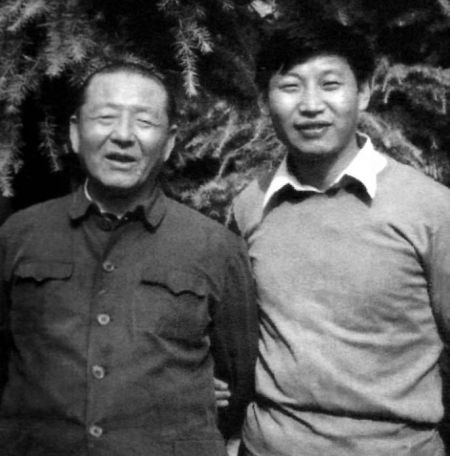

习近平与习仲勋。

习近平与习仲勋。身在冤狱,父亲对人民、对党的信念没有过丝毫动摇,他一直准备着为亲爱的人民、敬爱的党继续工作。他说,马克思的晚年,不是背诵拉丁文的诗歌,来保持敏锐的思想和记忆吗?没人说话,我就对自己说话!他开始背诵《矛盾论》、背诵《实践论》、背诵“老三篇”,不但磨砺思想,也磨砺语言。慢慢地背诵如流,昼夜不舍,晨昏无辍,本应度日如年的日子,就这样不知不觉地悄悄流走了。

为了保持一个好身体,父亲坚持了长年锻炼,把枯燥的身体锻炼做成了一天最愉快的事情:每天,他先是做一日两次的斗室转圈,先迈步正着转圈,从1数到10000,然后退步倒着转圈,从10000倒数到1;接着,他用肩膀撞墙,用后背撞墙,用拳、用掌击打全身;最后,仰面躺在床上,做仰卧起坐。仰面躺着,是当时监管方要求的睡觉姿势。监管方固执地认为,侧身睡不易观察到自杀行为,坚持要求被监管人仰面睡。为了这个“奇葩”规定,父亲仰睡了多年,上千个日夜,这需要多大的意志力啊!我想,父亲的身体锻炼中奇特地增加了“仰卧起坐”的情节,肯定是为了对这个“奇葩”规定“以毒攻毒”。

还是为了有可以持续作战的身体,父亲对自己多年抽烟的习惯也实行了“严格管制”。他原来每天要抽两包烟,逐步减少到每天只抽一支烟。早饭后,点燃烟,只抽上一口就掐灭;吃完午饭,点燃再抽,这次,抽到一支烟的一半,又掐灭,放在一边;晚饭结束,才是他真正享受抽烟愉悦的时间:这次点燃烟后,可以抽完余下的半支烟,直抽到手指掐捏不住烟卷的时候。

沉冤得雪的父亲回到战友们身边时,大家都十分吃惊。小平和叶帅当时就愣住了,叶帅说:仲勋同志,你16年备受磨难,身体竟然还这么好?!毫无疑问,父亲在逆境中长年砥砺的敏捷思维和健康体魄,对他后来主政广东,大胆施行改革开放,奠定了最重要的基石。

及至年齿渐长,阅世日深,我对父亲蒙冤人生中锲而不舍的身心砥砺有了更深的理解。16年蒙冤,父亲为什么能够天天如一地无畏面对,是因为在他心里,人民至上,党至上,为党和人民而战斗、奋斗,是他心里的无上快乐。“战斗一生,快乐一生,天天奋斗,天天快乐”,这16个字是他晚年对自己一生的总结。顺境如此,逆境亦如此。在这样无私的精神世界里,个人荣辱得失毫无位置。无私方能无畏,父亲蒙冤生涯中的无畏,正是源自他的无私。

父亲一生,参与完成了党的两大历史使命:一个,是与刘志丹、谢子长一起,创建了众所周知的陕甘边革命根据地;而另一个,则是在邓小平、叶剑英的亲自支持、中央的直接领导下创建了广东经济特区。陕甘边革命根据地后来成为中央红军的落脚点和红军抗日的出发地;而经济特区的创建“杀出一条血路”,对此后中国的经济腾飞,成为世界第二大经济体起到了“先行一步”的引领作用。参与完成这两大历史使命,父亲都是“受命于危难之时”,没有无私无畏的政治胸襟,这两大使命的完成是根本无法想象的。

广东经济特区的建立,我亲历其时其事,有一点集体记忆中的个人补充。改革开放至今35年了,深圳、珠海、汕头、厦门4个老经济特区日新月异,带动浦东、前海、横琴、南沙、上海自贸区等一批新的经济特区成批崛起。父亲要是还在,看到他在中央支持下亲身参与决策、参与实施的特区建设事业发展得这么快,他该多么欣慰啊!不止一个人问过我,你父亲甫一复出,临危受命,主政广东,《光明日报》第一天发表解放思想的文章《实践是检验真理的唯一标准》,广东媒体第二天就全文转载,并在全省开展“真理标准”的大讨论;不久,又代表省委向中央提出放权,要广东的改革开放先行一步;他的政治灵感是从哪里来的?我总是从不犹疑地回答说:“无私无畏!”(接2下一页)

相关信息:(1)

相关信息:(2)

就小说《刘志丹》三次被禁问题

王生林 杨浩甫

读过云南省委原副秘书长、阎红彦秘书李原同志在2011年《炎黄春秋》第6期发表的《小说(刘志丹)的三次被禁》(以下简称《被禁》),认为它是一篇言之无物,于实际相差甚远的文章,作为“小人物”,经思考再三,从良心、良知出发,觉得不能袖手旁观,置之不理。于是为了以正视听,斗胆提出自己的拙见,同李原同志商榷。

据笔者所知,小说《刘志丹》白1962年面世以来,经历了一波三折的悲惨命运,但那是“两禁一放”,并非“三次被禁”。李原同志在文章一开头也说这部小说“经历了一个1962年否定——1979年肯定——1986年被最终否定的过程”,怎么标题上成“三次被禁”了呢?这不光白相矛盾,而且也与事实不符。再者,《被禁》把1986年的否定说成是“最终否定”,是不是“最终”,这可说不准,因为“最终”要人民去评判,历史作结论。

“三次被禁”也好,两次否定也罢,反正是打入了冷宫。人们不禁要问:这是为什么?一部小说缘何引起中央的如此重视又如此反复?究竟是小说本身“存在严重错误”,甚至是“反党”呢,还是出于政治某种需要人为制造事端呢?笔者以为,小说《刘志丹》的命运是同上世纪20年代末30年代中期,刘志丹创建领导的陕甘边根据地同谢子长创建领导的陕北根据地之间的纠纷与冲突有一定关系,是1935年陕北“肃反”以刘志丹为代表的正确路线同以朱理治、郭洪涛为代表的“左”倾机会主义路线斗争的继续,也是“高岗事件”的延续。若没有“高岗事件”,《刘志丹》也不会定为“反党小说”!

《被禁》说,1962年阎红彦看了小说《刘志丹》部分章节后提出三条意见:“1.这部小说着重肯定和宣传了被高岗篡改的西北革命历史;2.把西北革命领袖刘志丹写成全国领袖;3.随意贬低另一位西北革命领袖谢子长及其他老同志。”李原同志的在他的《只唯实——阎红彦上将往事追踪》一书中还说,阎红彦“认为书中有些情节是利用刘志丹来宣传高岗,是在美化高岗,为高岗翻案”(2003年5月云南人民出版社)。这里的“其他老同志”是谁呢?不就是他阎红彦和1935年9、10月间用法西斯惨暴手段疯狂迫害原陕甘边根据地领导人刘志丹、高岗、张秀山、习仲勋等同志的郭洪涛、朱理治、聂洪钧、戴季英等人吗?

对阎红彦,《被禁》引用薄一波、陈锡联、贺晋年的《光明磊落耿直刚强》一文中的话说,“阎红彦同志是西北红军陕甘革命根据地的创始人之一,中国工农红军陕甘游击队……第三任总指挥。”(这是真的,应充分肯定——笔者)并捧他在“1942年延安整风运动期间……没有屈服于高岗的权势,毫不妥协地与他进行了斗争。”可见,阎红彦是郭洪涛的战友,同高岗等陕甘边出身的干部早有偏见,这样一个人对小说《刘志丹》能作出客观公正的评价吗?他的“三条”,其核心是指责小说抬高了刘志丹、高岗等人,贬低了谢子长等人。其实,稍有点历史常识的人一眼就能看穿,阎“三条”的字里行间,浸透着对上世纪20年代末到30年代中期刘志丹和谢子长两位领导人开辟的两块根据地之间的恩怨,流露出对1935年9、10月间朱理治、郭洪涛等人搞“肃反”的同情,表现了对1942年冬西北局高干会议对那场“肃反”重新审理及中央决定的不满。

为了证明这一点,不妨让我们回眸一下这段历史。

上世纪20年代末到30年代中期,刘志丹和谢子长各开辟了一块根据地,一称“陕甘边”,一叫“陕北”。由于两块根据地的情况不同,领导者的出生及队伍来源不同,采取的工作方针、策略也有所不同,于是形成了两个派系。尽管两个派系问有矛盾和积怨,甚至发生过武装冲突,流过血,死过人,但斗争的大方向是一致的。在刘、谢二人的努力下,1935年2月成立了中共西北工委,两块根据地实现了党政军统一领导。紧接着谢子长在战斗中负伤后不幸去世,刘志丹一人扛起了这杆大旗,并于8月将两块根据地连成一片。然而,令人痛心的是,正当刘志丹领导的武装革命斗争取得节节胜利之际,谢子长的战友、时任陕北特委组织部长郭洪涛,因对刘志丹早有看法,所以向北方代表孔原并上海临时中央写了《红26军长期斗争的主要教训》的报告,诬蔑刘志丹及其领导创建的红26军有所谓“右倾”等问题,从而导致1935年7月问先后由北方代指派朱理治、聂洪钧来陕北“纠偏”。无独有偶,说来话长。正当朱理治、聂洪钧同先期(1935年1月)来的郭洪涛紧密结合在一起,积极推新王明“左倾”路线,开始“肃反”之时,由程子华、徐海东率领的红25军,被国民党军队大举进攻被迫退出鄂豫皖根据地,到达陕南洋县古镇山沟,后西进城固受阻,重返古镇(在此前后呆了十一天),突围北上投奔刘志丹,(此情况和细节,系笔者2012年5月专程去古镇二十五军纪念馆及一些群众了解到的),于当年9月初到永坪与红26军会师,并在25军主要领导者和郭洪涛的支持下,由朱理治主持召开联席会议,成立了有朱理治、程子华、聂洪钧三人“中央代表”,夺取了中共西北工委和西北军事委员会全部党和军队的领导权(成立中共陕甘省委,朱理治任书记,郭洪涛委副书记,聂洪钧任军委主席);同时,用保安局长戴季英从鄂豫皖带来的极左思想和“肃反”“经验”,拿25军做后盾,打着“中央代表”的旗帜和“反右倾”的幌子,以“通敌”为罪名,进行了一场骇人听闻的极其错误的“左倾肃反”。

“肃反”一开始,就采取无端怀疑、刑讯逼供、株连定罪等法西斯手段,矛头直指刘志丹和原陕甘边出身的干部。不到两个月,刀劈活埋了200多人,逮捕关押的不计其数。随着刘志丹、高岗、张秀山、习仲勋、刘景范、等同志的被关,原红26军和陕甘边的骨干几乎被一网打尽。宗派主义情绪愈演愈烈,红军内部危机四伏,根据地的命运危在旦夕。

幸好党中央和中央红军来到陕北。据《炎黄春秋》2011年第8期,曾担任过中顾委办公室秘书王晓忠发表的《中顾委主持解决“西北问题”》一文介绍:当年10月底,郭洪涛代表西北党组织(时西北党组织已被改组、篡权),前往甘泉迎接中央红军并向中央汇报了西北“肃反”情况,毛泽东、张闻天等同志听后大为震惊,急令“刀下留人”,使一场血雨腥风的革命阵营内部大屠杀被制止了。但由于当时中央对真实情况尚不了解,认识没有到位,随于1935年11月做出决定(指《西北中央局审查肃反工作的决定》),停止“肃反”,释放所有被关押人员,可却留下了个尾巴,仍认定“红26军有些负责同志犯了右倾取消主义及对反革命派采取自由主义态度的错误",“进行严厉的肃反是必要的。”之后,对原26军和陕甘边出身的干部在政治上和任用上仍遗留着歧视,对许多被枉杀的人也没有及时作出结论。于是在“肃反”中受到迫害的同志和主持“肃反”的朱、郭、聂等人之间,从此结下了更深的宿怨。

1942年,延安整风时,不少同志,特别是原26军和陕甘边出身的同志将此事提了出来,于是中央在清算全党“左倾”错误的基础上,于1942年1 0月至1943年1月领导召开了有三百多人县、团级以上的领导参加的西北局高干会议,对那场“肃反”进行了重新审理,从路线斗争的层面进行反省和清算,并于是年12月20日作出《关于一九三五年西北“肃反”问题重新审查的决定》。《决定》严肃指出“1935年9、10月问朱理治、郭洪涛等同志所主持的‘肃反’将陕北苏区和红军的创造者刘志丹、高岗、张秀山、杨森等同志逮捕,并杀害了200以上的党政干部。这种将党的好干部诬认为反革命分子加以逮捕杀害,不仅完全是错误的,而且是革命的罪恶。”《决定》进一步指出:“在1935年及以前陕北党内两条路线斗争中,刘志丹等同志所坚持的政治路线和立场是正确的,而朱理治、郭洪涛所执行的路线是错误的‘左倾’机会主义路线。”这次会议还为刘志丹等同志彻底平了反,对朱、郭等“肃反”主要负责人给予了组织处分。这就彻底否定了那场“完全错误的”“肃反”。

对这次会议,毛泽东说:“经过这样多的磨折,这样多年,这次会议才把历史问题搞清楚”,“现在作一个西北的结论是很好的”(见《毛泽东传》,中央文献出版社出版,1996年版)。“毛泽东的讲话,对分清西北历史上的路线是非,对朱理治、郭洪涛在陕北执行的错误路线给定了性"(张秀山《我的八十五年——从西北到东北》)。同时,任弼时同志在演讲中批评他俩时说:“朱理治、郭洪涛俩同志的品质恶劣。就是说他俩党性很坏,到了陕北这个区域,大摆‘钦差大臣’的派头,有高度的领袖欲,是一种政治野心家,想篡夺陕北(包括陕甘边和陕北)党政军领导,以满足自己当领袖的欲望……(省略号是引者加的)当时他们用来的政治资本,就是反对所谓以刘志丹、高岗同志为代表的‘右倾取消主义’路线。经过这次高干会议检讨的结果,认为当时刘志丹、高岗同志所执行的路线不仅是没有错误,而且是从实事求是出发的一种正确路线。今天中央重新审查陕北‘肃反’问题的时候,认为1935年11月间中央党务委员会对陕北‘肃反’问题的决议里面,许多问题的估计都是不符合事实,是错误的,除了对戴季英、聂洪钧两同志的处罚依然保留外,其余全部宣布取消”(引自2010年7月,甘肃省华池县党史办复印件)。

到1945年4月20日,党的六届七次会议通过的《关于若干历史问题的决议》中,又一次明确讲到,“1935年秋,犯‘左’倾错误的朱理治同志,以中央代表的名义到达陕北革命根据地(包括陕甘边和陕北),同原在那里的犯‘左’倾错误的郭洪涛同志结合,将左倾机会主义路线贯彻到政治、军事、组织各个方面工作中去,并排斥执行正确路线的、创造了陕北红军和革命根据地的刘志丹、高岗等同志。接着又在肃清反革命的工作中,极端错误的逮捕了一大批执行正确路线的干部,造成陕北革命根据地的严重危机”(见《毛选》三卷,1952年7月版)。

本来,走向成熟的党中央,在毛泽东同志的领导下,两年半的时间内,连续作出《决定》和《决议》,历史事实完全一清二白了,可朱理治、郭洪涛等人不仅不感谢党对他们宽容,反而耿耿于怀,想翻那段对党特别是对他们不光彩的旧账。1954年“高饶事件”发生后,郭洪涛认为翻案的机会来了,从1956年开始多次给中央写信,为自己在1935年“肃反"中的作为和责任申辩,对1942年中央《决定》提出申诉。由于郭洪涛的反复申诉和高岗问题的定性,使中央有关部门的观点发生了动摇,中监委于1959年、中组部于1978年先后发文改变了1942年的口径,认为郭洪涛等人“只是犯有肃反错误”,不再提“路线错误”;对郭洪涛认定自己“在那个时期所执行的路线基本上是正确的”说法予以默认;并说郭“不是‘肃反’的主持人”,这就使已有的结论模糊了起来。从此,郭洪涛连续公开发表文章,不承担“肃反”的领导责任,不存在“路线错误”。

郭洪涛的行为,引起了当年的中央代表李维汉以及健在当事人的强烈不满,导致了双方的激烈争论。1983年2月,张秀山、刘景范等原陕甘边的老同志联名给胡耀邦、邓小平、陈云并中央书记处写报告,建议中央召开有关同志参加的西北党史座谈会解决这个问题。4月,中央指定中顾委的李维汉、王首道、冯文彬、荣高棠和中组部的何载组成五人小组负责此项工作。五人小组又邀原陕甘边方面的刘景范、张秀山、张策、张邦英和原陕北方面的郭洪涛、贺晋年、崔田民、李铁轮八人分别作为双方代表参加,通过座谈的形式澄清历史,交换意见,共同协商解决办法。

经过两个月的工作,西北问题的史实和原则是非基本澄清。在此基础上,五人小组于6月初向中央书记处呈送了《关于解决西北历史争论问题的分析和方针》的报告,中央也原则同意了这个报告。《报告》肯定“1942年中央的结论是正确的”,并特别指出:“刘志丹是一位胸怀大局,具有崇高品德的革命领袖。郭洪涛所提供的有关红26军和刘志丹的不切实际的报告,事实上成为整肃刘志丹的根据之一。”《报告》再次肯定“郭洪涛确是‘左倾’路线的拥护者和执行者,对于西北‘肃反’负有不可推卸的责任。1983年7月,中央以中委(1983)28号文件向全党转发了五人小组的报告和双方代表签署的意见书。

从以上历史事实不难看出,郭洪涛等人从始至终对中央1942年的《决定》和1945年的《决议》心怀不满,要翻旧案。直至2004年,由中央党史出版社出版的《郭洪涛回忆录》还伪造说他“受命传达停止陕北错误‘肃反’捕人和审人;并说1942年秋担任西北局书记的高岗,在他的《边区党历史问题的检讨报告》中肆意伪造历史、歪曲事实,诬指我主持陕北错误‘肃反”。殊不知高岗的《报告》是经中央批准和肯定的,想翻就能翻吗?

1962年春,小说《刘志丹》第五稿刚刚脱稿,郭洪涛的战友阎红彦硬说小说中的罗炎是高岗的化身,小说就是“为高岗翻案”,就是“反党”。这是什么逻辑!小说是文学作品,是允许作者根据故事的发展塑造人物形象的,而小说中的罗炎正是一个艺术形象,怎么能和现实中的真人对号入座呢?阎红彦真实目的是想利用它来为郭洪涛翻案,可心知肚明,凭他一人要达此目的十分困难,于是就向高岗的对手康生反映。

对于这个问题,最有发言权的应该是吃苦受累,委屈早逝的主要当事人作者吧,况当时正逢改革开放伊始,在政治氛围良好之下讲出的话是比较真实、可靠、有力和令人兴奋的,所以在此还是应多加引证并向读者介绍介绍李建彤在《(刘志丹)前言》中是怎样说的:“1962年春写出第五稿"后,“送给过部分陕北老干部,某省一个大干部来北京开会,我也送他一份。那个人,在土地革命时期和刘志丹同志在路线上有分歧,1956年我向他采访时,我们当面发生过争论。但万万没想到,就在我送给他稿子的第二天他还没看,就给我写了一份信,说书中写的有些历史中央没有做结论,作者负不了责任,不同意发表。我认为这种说法毫无根据!谁说没有结论,《关于若干历史的决议》就不是结论吗?"(实际早在两年前的1943年1月就做了结论——引者注)并说:“《工人日报》、《中国青年报》、《光明日报》刚发了几段,这位大干部正在北戴河参加会议,就像那个专干坏事的‘理论权威’告了一状,说这本书是为高岗翻案的。‘理论权威’如获至宝,可找到了打人的借口,他还没有看书,就说:‘我一看小说,完全是为高岗翻案……’他利用职权,通过中宣部要各报刊一律停止发表。……随后他又写信给中央办公厅,要把这杯书搞成政治案件。”“奇怪的是,书还没有印好,还没有给毛主席看,他们就搬出一条毛主席语录:‘利用小说进行反党是一大发明’。原来是‘理论权威’凭空汇报的。所以后来毛泽东同志又说:‘利用小说反党是××发现的’。”“1962年9月在党的八届十中全会上,事情的前因后果还没有弄清楚,由‘理论权威’提出,就定了个习(仲勋)、贾(拓夫)、刘(景范)反党集团,《刘志丹》小说居然成了习仲勋篡党夺权的‘纲领’,马上成立了专案组,‘理论权威’就是这个庞大专案组的组长。习仲勋、贾拓夫、刘景范同志和我,工人出版社的同志,我采访过的老干部们,都进入了黑名单,成了审查对象。”“从1962年审查到1966年,我也没看见结论,在这中间,把西北五省的大批省级干部调到北京‘学习’,诬赖他们是反党集团的人。我渐渐明白了,这不是小说本身的问题,是那个‘理论权威’借题发难,要搞掉一大批老干部",并“借高岗问题,要把陕北革命根据地的历史全部否定”。“为了一本书定了个‘习、贾、刘反革命集团’,又升级为‘彭(德怀),高(岗)、习(仲勋)反党集团,又变为‘西北反党集团’…….有上万人被打成‘彭、高、习反党集团’黑爪牙”。

这便是小说《刘志丹》的第一次被禁,从这第一次被禁的过程可以得出三个结论:一是围绕小说《刘志丹》的生死展开的斗争,是阎红彦挑起的,其目的是诋毁刘志丹、高岗、习仲勋、张秀山等原陕甘边和红26军大批干部的历史功绩;二是否定1942年中央关于西北“肃反”的决定和1945年4月中央《关于若干历史问题的决议》,为他的战友郭洪涛等人翻案;三是康生利用小说《刘志丹》疯狂整人,图谋打倒西北一大批革命干部。

党的十一届三中全会之后,大量冤假错案陆续得到平反纠正。中组部(时任组织部长是胡耀邦)委托文化部艺术研究院的文艺工作者审读小说《刘志丹》后,向中央写出报告,认为这部小说“是一部比较好的歌颂老一辈无产阶级革命家、描写革命斗争历史的小说”,报告同时指出“这个问题是阎红彦报告了康生,被康生利用制造的一起大错案。”1979年8月,中央以(1979)53号文件批转了这个报告,为受牵连的习仲勋等同志和小说作者以及所有有关人员平反。这便是《被禁》说的“1979年被肯定。”(小说《刘志丹》前言中说:“粉碎‘四人帮’以后,华国锋同志为首的党中央,坚持实事求是原则,正确解决了《刘志丹》小说一案。被禁锢17年之久的《刘志丹》终于得到出版的机会。被株连的广大干部和群众,也可达到平凡昭雪”)。

本来这个结论是比较公正、客观的,这个历时17年的争论与斗争应该画一个句号了。但在“高岗事件”被邓小平重新拍板定案的背景下,这部小说一出版,“仍然引起许多老干部的不满。

一些老干部纷纷给中央领导同志写信,要求按照党的纪律严肃处理”(引自《被禁》)。这里的“许多老干部”又是谁们呢?该不又是当年陕甘边根据地出身的吧!不管是谁,中央又重视了起来,1986年1月3日,中央党史资料征集委员会主任冯文彬主持召开座谈会,“讨论几位老干部就这部小说的问题写给中央领导人的信”。参加会议的有习仲勋和有关方面负责人王首道、荣高棠、何载,以及西北老同志马文瑞、宋时轮、张秀山。“与会同志一致认为,这部小说确实存在严重的错误。”两天后冯文彬就向胡耀邦总书记作出报告。这就令人费解了。一是只“讨论了几位老干部的信”。为什么不广泛征求意见呢?为什么不联系1979年8月中央批转的关于这个问题的报告呢?二是只开了一次座谈会就统一了意见,只用了两天时间就形成了报告!三是“与会同志一致认为”,真的“一致”吗?这么严肃的问题,而且中央已做过结论,就这样草草否定,也太草率了吧!这不是我党的作风。

1986年1月12日,胡耀邦总书记在这个报告上作了批示。批示指出:“这个报告是中央同志审阅和批准的文件。”随后中央办公厅转发了这个报告和胡耀邦的批示,决定该书立即停止发行,并对作者进行严肃的批评帮助和适当的处理。《被禁》依此为依据,说小说《刘志丹》“1986年再次被否定,”实际这是说《刘志丹》的第二次被禁,《被禁》说这是“被最终的否定”。这里需要质疑的是,十一届三中全会后平反了的冤假错案,哪一个后来有翻过去了?唯有反党小说《刘志丹》1979年被平反后,1986年被重新认定“确实存在严重的错误”!究竟哪一次认定的对、谁说了算?胡耀邦同志那句“中央同志审阅和批准的”弦外之音的批示,看出了耀邦同志的苦衷,难道时隔六年他的观点也改变了吗?!况且按王晓中在2011年《炎黄春秋》第11期关于《小说<刘志丹>第二次被禁情况补充》说,“对小说第二次处理是在1986年——1987年”的事,说明1987年的最后“处理”是胡耀邦下台后的事了。对这部风风雨雨,坎坎坷坷的小说,王晓中惋惜的说:“小说《刘志丹》在经历了二十多年的起伏后,最后还是尘封一偶,还没怎么与读者见面,又被打入冷宫。对它的再度封堵,根子还是西北革命遗留下来的矛盾和积怨”。

李原同志为什么在进入二十一世纪后,撰写《被禁》文章呢?分明是党内外特别是西北、东北人民,近年来要求为高岗平反的呼声越来越大,他唯恐高岗案重新论处后,对老首长阎红彦不利,于是先发制人,设置障碍;与此同时,为阎红彦大增其美,说他“一生中都做到了立场坚定,爱憎分明,坚持真理,不畏权势,而且历史证明他是正确的。他为党树立了一个优秀共产党员的光辉榜样,永远值得人们学习。”阎红彦同志历史应充分肯定,但人无完人,如果他真有那么“优秀”伟大,为什么还要搞宗派呢?为什么要对自己的同志记怨仇,搞报复呢?他同郭洪涛一样,自己否定历史,反诬陷高岗“肆意伪造历史、歪曲历史”!

最后用《被禁》作者在结尾写的几句感触的话作为本文结束语:“有关党史题材和党史人物的研究和写作,首先需要尊重事实,把事实搞清楚。因为尊重事实才能尊重历史。尊重事实、尊重历史,才能正确总结历史,面向未来”!

2013年7月第一稿